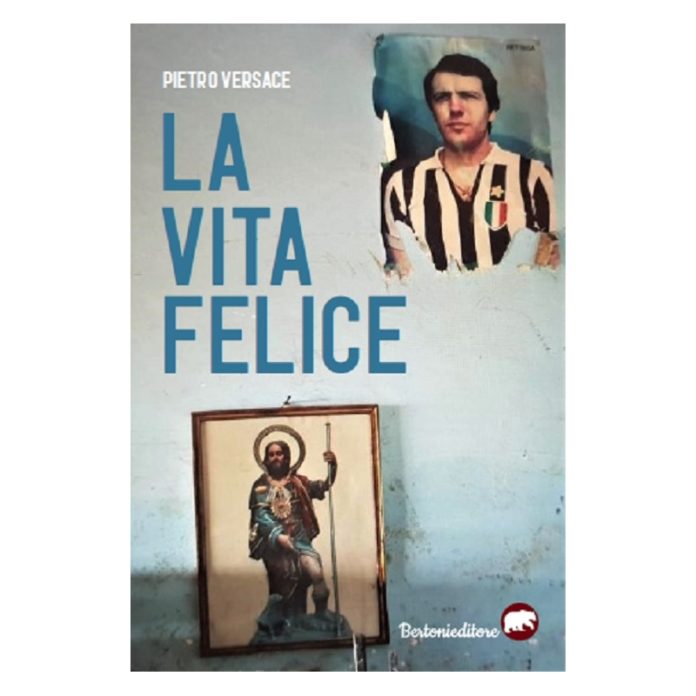

La vita felice (Bertoni Editore, Chiugiana [PG] 2020, pp. 133, € 15,00) è l’opera prima del calabrese Pietro Versace. Leggendo questo romanzo, scritto da un quarantenne con alle spalle studi di scienze politiche e un ondivago lavoro nel settore energetico, ci si chiede se questa opera prima sarà anche l’ultima. Ma non perché Versace non abbia le qualità per offrirci altre prove narrative. E’ che leggendo La vita felice torna in mente il detto di Pirandello “La vita o si vive o si scrive”. E il nostro autore sembra farci capire che egli ha scritto della vita – il suo è un romanzo che lascia trasparire una forte impronta autobiografica – per poter poi non continuare a scrivere, ma per riprendere a vivere, con un nuovo, più libero sguardo verso se stesso e verso il mondo.

Il protagonista, ed io narrante, de La vita felice, è uno dei tanti giovani oggi più o meno quarantenni, parte di una generazione che è diventata matura nel tempo della “società liquida” illustrataci da Zygmunt Bauman. La sua storia, per certi versi, volutamente o no, rimanda a un topos ben noto della nostra letteratura: quello del giovane intellettuale di provincia, e del Sud in particolare, catapultato, un po’ per scelta e un po’ per necessità, nel mondo della grande metropoli. Ma se ai tempi di Verga o di Alvaro o di Quasimodo la città era Milano (soprattutto) o Roma, nel tempo della globalizzazione e dell’Europa unita diventa una delle grandi capitali cosmopolite. E il romanzo infatti inizia a Bruxelles, dove il nostro narratore-protagonista vive la vita “degli expat, la comunità internazionale che ruota attorno alle Istituzioni Europee. Dove l’aperitivo del mercoledì al mercato rionale è un’istituzione cittadina, come quello del giovedì a place du Luxembourg, di fronte al Parlamento, apice settimanale della ruota mondana su cui correvamo noi criceti brussellesi, che, se andava bene, concludevamo la serata accoppiandoci con l’assistente di un europarlamentare e una volta rivestiti ci scambiavamo il biglietto da visita.”

A rompere la vita divisa tra lavoro e flânerie, un evento tragico: gli attentati jhadisti del 22 marzo 2016, che faranno ben 32 morti. Il Nostro (a proposito, non riusciremo mai a sapere il suo nome, ma nell’ultimo capitolo in una dedica lo vedremo indicato come P., e quindi così ora lo indicheremo anche noi) si trova nel bel mezzo del caos suscitato dalla strage, e ha l’occasione di scoprire due cose: che questo Belgio simbolo stesso dell’Europa moderna è più il paese di Dupont e Dupond che di Tintin, e che anche per lui in quel giorno la microstoria personale si è confusa con la Storia: realizza di aver pareggiato i conti con il nonno, che perde una gamba sul Carso, e col padre, ragazzino in fuga dalla Roma del ’44 verso la punta dello Stivale. La Storia, del resto, è una passione e quasi un’ossessione per P., che intermezza più volte il racconto delle sue vicende con riferimenti all’amatissimo Napoleone o a Cesare, ma in modo sobrio e non fuori luogo. In fondo, il lettore deve anche capire che chi racconta è un uomo per molti versi sempre “fuori posto”. Avrebbe sicuramente desiderato vivere in un tempo più eroico e più “solido”, non è per nulla uno di quei “giovani” (oggi a 40 anni si è ufficialmente ancora giovanissimi, mentre un tempo ti avrebbero chiamato in guerra solo come ultima risorsa) che i media mainstream ci propongono come modello e promessa della “nuova Europa”: verso quel modello egli non nasconde una certa ironia e un interiore distacco. E poi, egli vive, nel presente e nel passato richiamato alla memoria, sempre tra due mondi: quello del paese natio e quello delle città dove lavora (Bruxelles, Roma) o dove si reca in viaggio (Gerusalemme, Mosca), e non capisce mai dove abbia trovato o dove troverebbe una “vita felice”.

“Società liquida” si diceva all’inizio. Per Bauman questa si mostra bene nella relazione attuale tra i sessi, nell’incapacità o impossibilità di trovare una stabilità di affetti, una conciliazione tra amore e sesso. Ed è quanto vive lo stesso nostro narratore. Al di là delle avventure fugaci, e che abbiamo visto così umoristicamente tratteggiate col riferimento al biglietto da visita scambiato dopo l’amplesso, con donne dello stesso ambiente di lavoro e dintorni, o con prostitute, l’io narrante ci presenta due figure femminili che risaltano per la, diremmo, instabile stabilità entro la sua vita inquieta. La donna con cui avrebbe potuto anche sposarsi (Maya) e la ricca amante (Marta): due storie che mostrano il dilemma se nell’amore si cerchi il sesso e se nel sesso si cerchi l’amore, dilemma risolto con lo spegnersi di entrambi le storie. “Vorrei regalarti qualcosa che resti.” – “Nessuno resta”: così in uno stringato dialogo tra P. e Maya nel giorno del compleanno di lui.

Un punto fermo solo sembra esserci nella vita di P. Non è la famiglia, perché il romanzo ci racconta di un costante vissuto problematico con il Super-Io paterno, ma una sorta di Zorba il Greco che segna profondamente il percorso e la maturazione del narratore. E qui, come si è già detto, si vede di nuovo tutta la distanza che l’autore vuole marcare anche con quel mondo cosmopolita che ben conosce e che vive: appartenente ad una famiglia della borghesia paesana, il Nostro fin dall’infanzia si è sentito radicato nella vita più umile del suo paese, si è scelto come amico e maestro “Zi Mariu”, coetaneo di suo padre, analfabeta, con un passato di emigrante in Germania e che il Belgio se lo ricorda come quello dei nostri poveri morti di Marcinelle. Ma la morte gli strappa via anche “Zi Mariu”, così come le cose della vita pongono fine alla vita amicale e quasi premoderna di paese, anzi: di rione: “Guardando una foto dell’ultima riunione estiva degli ex ragazzi di rione, tutti emigrati, mi accorgo che le mani di ognuno sono incatenate all’altro. E’ un gesto di assoluta spontaneità, molto più di un abbraccio. Ognuno proteso a trattenere gli amici, per trattenere la memoria viva di quella che era stata, per un tempo, la vita felice”.

Già, “la vita felice”. Ma la trova o no, alla fine, il nostro P.? Il romanzo si conclude con il ricordo di un’altra figura importante nella vita del protagonista: quella di uno zio anziano professore di Lettere, tipico modello di umanista meridionale. Ma è una figura che rimane dentro l’infanzia, poiché la morte si è portata via anche quella, prima che la relazione affettiva parentale possa farsi compiuto rapporto tra maestro adulto e giovane discepolo. E però dallo zio egli riceve una fiaba, una fiaba intitolata La vita felice, e che P. precisa di non credere “fosse dedicata al bambino che ero”, ma che fosse piuttosto il “testamento per l’adulto che sarei diventato”. La fiaba stessa conclude il romanzo. Lo conclude dopo il racconto di un viaggio a Collodi, che è un ritorno da adulto là dove i genitori portarono P. da bambino. Allora, dentro la balena del parco, P. aveva avuto una crisi di pianto, le cui cause rimasero, nella memoria sia sua che dei genitori, non mai ben chiarite. Rientrato trentacinque anni dopo nella bocca della balena, P. scopre che “Pinocchio era diventato Geppetto”. Infanzia, adolescenza e maturità, amore e disamore, essere figli ed essere padri, essere paesani ed essere cittadini del mondo: tutto ora sembra finalmente conciliato, risolto. In un nuovo inizio che assume i colori di una “infanzia matura”: “Era tornato per miracolo al principio – così termina la fiaba dello zio-professore e così termina il romanzo del nipotino P. -, a quel tempo in cui le lacrime si asciugano presto e presto si dimenticano, il dolore ha solo segni sul corpo ma non ha paure o minacce, in cui le leggi degli uomini non esistono, e la morte stessa non è che un viaggio verso un mondo dove si continua a vivere in forme leggere come l’aria e dove ognuno può pregare per i vivi; ma si può anche divertire a impaurirli.”

Sandro Consolato